Der Campus Tivoli präsentierte in der historischen Bibliotheksaula der Universität Salzburg das Österreichische Jahrbuch für Politik 2024. “Mit dem Jahrbuch stellt der Campus jährlich ein Kompendium der Zeitgeschichte und einen Wissensschatz für alle an Politik interessierten Bürgerinnen und Bürger zusammen”, unterstrich Campus Tivoli-Präsident Wolfgang Sobotka den hohen Stellenwert des Jahrbuchs für die heimische Bildungsarbeit.

Herausgeber Prof. Andreas Khol präsentierte den 70 Gästen im feierlichen Ambiente der historischen Bibliotheksaula einen kurzen Einblick in den rund 650 Seiten starken Jahrgangsband. Ausführliche Wahlanalysen der Europa-, Nationalrats- und Landtagswahlen sowie eine Diskussion der aktuellen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen aller fünf Parlamentsparteien bilden einen thematischen Schwerpunkt. Die Beiträge zur Parteienforschung stellen sich die Frage, mit welchen ordnungspolitischen Maßnahmen die heimischen Parteien auf die Polykrise der Gegenwart antworten. Weitere Schwerpunkte sind die Folgen der Migration für das heimische Bildungssystem sowie die Bedeutung des islamischen Religionsunterrichts in Österreich. Außerdem werden die veränderten Strategien der österreichischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik anlässlich des Ukrainekrieges besprochen.

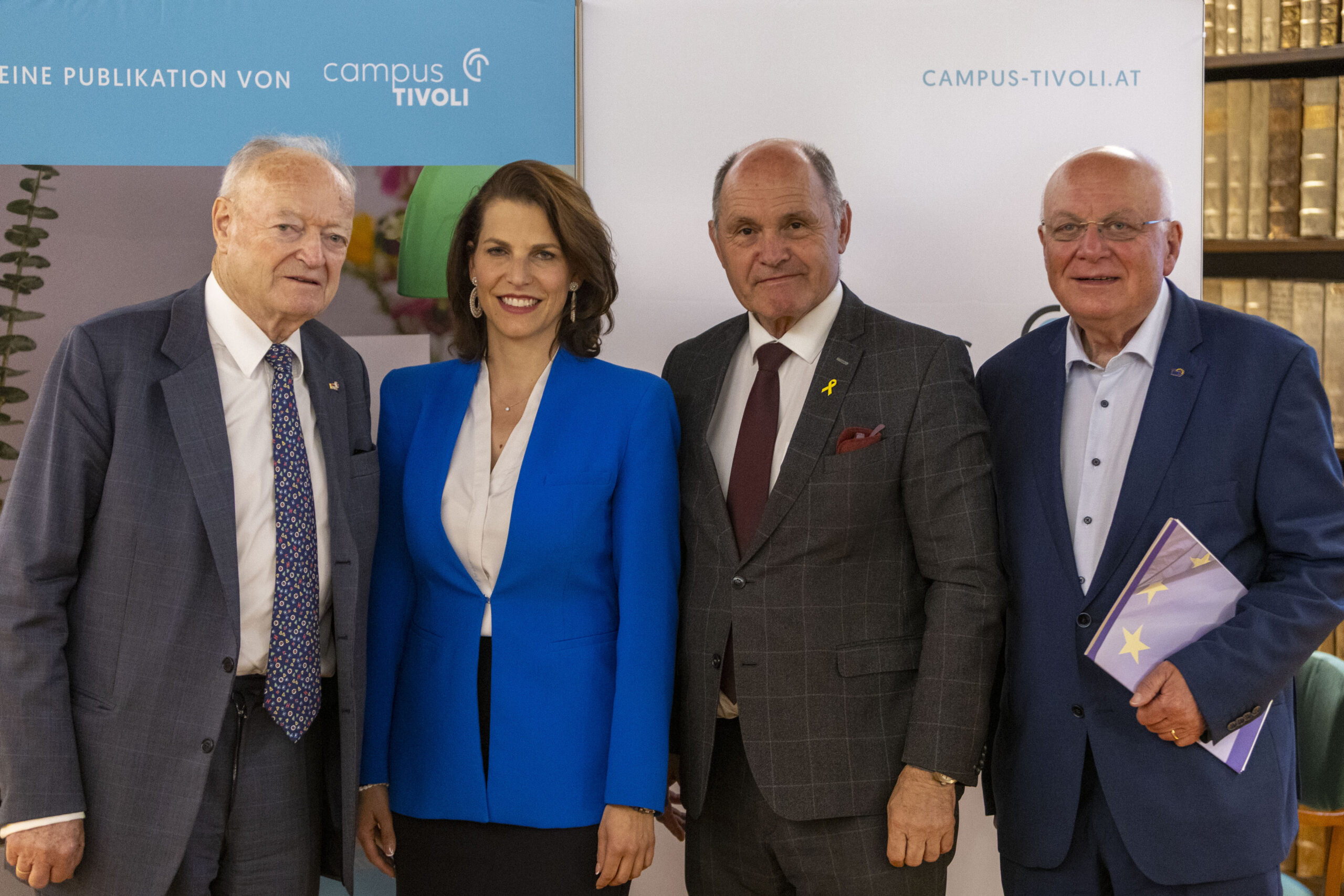

Karoline Edtstadler, designierte Landeshauptfrau von Salzburg, stellte sich in ihrem Impulsreferat die Frage, wie die demokratische Willensbildung in der Bevölkerung wieder mehr Akzeptanz erreichen kann. Wichtig sei es, den Vertrauensverlust seit Covid abzubauen, das Vertrauen wiederherzustellen und die Institutionen zu stärken. In diesem fordernden Umfeld sei es schwierig, mit pragmatischer und sachorientierter Politik zu punkten, da Spaltung und Ausgrenzung den Wähler oft besser ansprechen. Hier gelte es aber eine Trendumkehr in der politischen Kultur einzuleiten: „Ordnungsrufe sind keine Auszeichnung, Polarisierung ist kein Wert“ stellte Edtstadler unmissverständlich klar. „Die Demokratie ist nicht die Wurzel allen Übels, sondern sichert und garantiert das friedliche Zusammenleben und die Möglichkeit eines friedlichen Machtwechsels.“ Es gebe kein besseres System als die Demokratie, so Edtstadler. Daher sei es wichtig, verständlich und transparent zu agieren. Die politischen Parteien müssen aufhören, ihren Mitbewerbern böse Absichten zu unterstellen und müssen gemeinsam das Staatswohl wieder in den Mittelpunkt stellen.

Franz Schausberger, Vorsitzender des Instituts der Regionen Europas, mahnte von der aktuellen Regierung eine Neuaufteilung der Kompetenzen zwischen Europa, Bund und Ländern ein. Es gebe viel Sparpotenzial bei der Bürokratie der europäischen Verwaltung und auch die Förderungsmodelle für Osteuropa müsse man überdenken. Schausberger plädierte für einen neuen und parteiübergreifenden Verfassungskonvent. Kathrin Stainer-Hämmerle, Professorin an der FH Kärnten, bewertete den gegenwärtigen Sparzwang als positiven Verstärker für anstehende Reformen. Den konsensualen Stil der aktuellen Dreierkoalition sah sie als Schritt in die richtige Richtung, um Probleme sachorientiert zu lösen. Andreas Schöppl, Klubobmann FPÖ Salzburg, sah Zeiten des Umbruchs ebenfalls als Chance für Reformen. Der Staat müsse sich auf seine Kernaufgaben besinnen und es gelte überbordende Subventionen und lieb gewordene Pfründe zu beseitigen. Bei allen Reformen sei zu klären, welche Gebietskörperschaft verantwortlich sei. Nur die klare Regelung der Zuständigkeiten verspreche langfristig Erfolg. Lukas Rupsch, stellvertretender Landessprecher NEOS Salzburg, schlug als Modell einen Wettbewerb zwischen Gemeinden wie in Bayern vor. Rupsch forderte eine Debatte ohne Denkverbote: Gemeindezusammenlegungen und eine Reduktion von neun auf drei Bundesländer nannte er als konkrete Maßnahmen.

Bei der politischen Debatte um eine Justizreform, gebe es nach wie vor keine Einigkeit darüber, wie eine unabhängige Weisungsspitze, zu deren Einrichtung es einer Verfassungsänderung bedürfte, konkret ausgestaltet sein sollte, bemängelte Rechtsanwältin und Jahrbuch-Autorin Linda Poppenwimmer die legistisch fehlerhaften Vorarbeiten der ehemaligen Justizministerin Alma Zadić. Bei der Forderung nach einer unabhängigen Weisungsspitze handle es sich weniger um eine sachliche Notwendigkeit als vielmehr um einen ideologischen Konflikt rund um das sogenannte „Ibiza“-Verfahren. Poppenwimmer sah keine inhaltliche Notwendigkeit für eine weisungsfreie Staatsanwaltschaft. Hubert Hinterhofer, Professor für Strafrecht, sekundierte Poppenwimmers Position. Das bestehende System sei sehr gut, die geltenden Regeln sehr streng und mit dem Problem der Weisung habe kein Praktiker im Arbeitsalltag zu tun. Die Frage der parlamentarischen Kontrolle sei eine politische und keine strafrechtlich zu klärende.

Bezüglich der derzeitigen Kronzeugenregelung bemängelte Hinterhofer, dass die Regelung unklar sei. Der Wortlaut und die Gesetzgebungsmaterialien erlaubten derzeit eine unterschiedliche Auslegung, was für Verwirrung sorge. Vom Wortlaut der Materie betrachtet sei beispielsweise Thomas Schmid kein Kronzeuge. In der derzeitigen Fassung des Gesetzes sei zu viel Auslegungssache, da über den Wortlaut hinausgegangen werde, so Hinterhofer abschließend.

Die Jahrbuch-Präsentation in Salzburg fand großen Anklang unter den teilnehmenden Gästen. Die Publikation selbst ist im Büchershop von Campus Tivoli erwerbbar.